Le miniere di Berzo Demo

Per un po’ di “pane in bocca”

di Gian Claudio Sgabussi

Le prime indicazioni di sfruttamento del minerale, in questo tratto della Valle Camonica, risalgono alla protostoria e si riferiscono ad un villaggio individuato a Berzo, tra Via Kennedy e Via Pascoli.

Gli scavi archeologici, condotti tra il 2002 ed il 2006, hanno riportato alla luce sette edifici che si collocano tra il VI sec. a C. e la prima età imperiale. Nel contesto delle indagini archeologiche sono emerse numerose indicazioni d’attività metallurgica come scorie di minerale ferroso e di rame.

Per quanto riguarda le fonti scritte, la prima testimonianza risale al 7 marzo 1539 allorché nella Memoria dil numero de li buxe de argento in li confini de Val Camonica viene ricordata una miniera nel territorio di Demo denominata

Santo Josep, con una resa complessiva di circa 600 pesi (1 peso corrisponde a Kg. 7,95). I proprietari furono messer Hieronimo Ceppo, messer Piero Todeschino e messer Rizardo, tutti originari di Mantova, e mastro Iosep, tintore in Mantova, ma originario di Cevo.

L’anno successivo, nel mese di agosto, lo scrivano e notaio della “cassa duchal in Valchamonega”, Hieronimo Augustini, su ordine del podestà e del capitano di Brescia, si recò nel territorio di Demo ove nel luogo “ditto el Dos dalle Porte sotto perho il comun di Demo”, verificò l’effettiva esistenza di una miniera “con un sollo filon de vena” e che detto strato “buta doi et tre sorte di vena et questo prociede secondo li lochi dove il monte è più aspro in un locho del altro.”. Lo zelante ispettore rilevò altresì che il minerale risultava assai resistente alla temperatura e pertanto i proprietari della miniera trovavano difficoltà ad individuare un forno capace per la fusione. La proprietà assoldò quindi minatori “todeschi” ritenuti “molto pratichissimi” e li affiancò ai lavoranti locali i quali per invidia rubarono gli attrezzi ai nuovi arrivati, astenendosi dal lavoro per due giorni.

Riferisce che il minerale estratto veniva pulito tramite tre o quattro passaggi e questo comportava per l’Ispettore la perdita del controllo dell’effettiva quantità di minerale prodotto in quanto “da una cerneta alaltra lì è grandissima diferentia” e quindi la difficoltà nel determinare e riscuotere le tasse che dovevano essere trasmesse alla Serenissima Repubblica Veneta.

L’11 aprile 1542 il Vice Vicario alle Miniere, Piero Frachacio di Collio (Valtrompia) comunica al Capitano di Brescia di aver raccolto come decima per le miniere attive in territorio di Demo, partendo dal 17 luglio 1540, 100 pesi di vena d’argento.

La tradizione vuole che nel corso della visita pastorale che il Cardinale Carlo Borromeo effettuò nel 1580 in queste amene terre, le donne di Berzo Demo accorsero premurose ad avvertire i minatori dell’arrivo del Sant’uomo. I lavoranti non diedero ascolto alle donne e continuarono i lavori. San Carlo, rilevando il generale disinteressamento dei minatori, fece esaurire i filoni metalliferi provocando l’abbandono delle coltivazioni e la perdita del lavoro per molte persone che dovettero quindi imboccare la strada dell’emigrazione.

Nel 1609 Giovanni da Lezze, funzionario veneto e podestà di Brescia dal 1608 al 1610, nel Catastico Bresciano, non fa nessun cenno all’attività estrattiva e ricorda che “qui li terreni sono molto faticosi, essendo tutti posti sopra la costa di un monte molto erta, et producono un sol raccolto, salvo alcuni pochi, che sono nel piano, quali fanno dui racolti, et anco castagne. Li habitanti attendono all’agricoltura et vi è un molino solo.”

Tuttavia il territorio di Berzo Demo, verso la fine del XVII secolo, offriva all’attività siderurgica della Valle Camonica le pietre necessarie per la fabbricazione di “luselli necessariissimi a forni di ferro per colar le vene, essendo queste pietre così mole che resistono al fuoco e senza di queste pietrere non si puotrebbe far lavorar i forni medemi.” Il “lusello” era l’ugello del forno fusorio.

Nel 1697 al reverendo Don Domenico Piepi di Berzo (parroco di Monte nel 1699, morto il 1 settembre 1722) venne concessa un’investitura di miniera di ferro. Il luogo risulta imprecisato ma dall’Estimo del 1735 si rileva che gli eredi di Don Domenico erano proprietari di un campo posto al Roncho delle frere ove il termine “frere” sta ad indicare miniere.

A partire dal 1749 Ludovico Panzerini (1706-1764) di Cedegolo mise gli occhi di avido commerciante sulle potenzialità di sfruttamento delle miniere di rame poste nel Valzello delle Malonnie nel territorio di Berzo ed in tal senso nel 1751 il suo agente, Girolamo Cevis, inoltrò ai Deputati sopra le Miniere della Repubblica Veneta richiesta di essere investito “di un segno di miniera” e che la concessione possa estendersi “anche per tutti gl’altri segni ritrovati e che si ritrovassero in essa valle di minera però solamente di rame e piombo”. Per ottenere l’investitura il Panzerini si dichiarò disposto anche a farsi carico di cospicui impegni di spesa ed a tenere “pronti anco operaj forasteri per condur a miglior termine l’impresa”.

Una nuova richiesta di poter attivare una miniera di ferro in “contrata delli Corni di Cuul” in territorio comunale venne inoltrata il 23 settembre 1807, alla locale Municipalità, da Innocente Mazzoli (minatore) e da Carlo Morelli (bettoliere). Il fondo ove venne scoperto il filone metallifero è dichiarato “sterile perché di pura rupe”. L’anno successivo i predetti mineranti denunciarono che la coltivazione “è di mediocre qualità, potendo al forno rendere il 24% di ferro”.

Gran parte dei lavori in miniera venivano svolti nel corso della stagione fredda quando le attività agricole erano minime. Nei pressi degli imbocchi si effettuava la cernita del minerale “rompendolo in piccoli pezzi onde rifiutare quello che contenesse materie eterogenee, e torrefando il medesimo quando ciò si richiede da farsi alla miniera”. L’estrazione del minerale avveniva in antico tramite il fuoco e solo a partire dalla prima metà del Seicento venne introdotto l’utilizzo della polvere da sparo. I massi staccati all’interno di cunicoli venivano ridotti in pezzi più piccoli “atti ad essere trasportati fuori dalle gallerie, e ciò si fa specialmente da ragazzi”. In generale gli ambienti sotterranei erano angusti, bassi, tortuosi, “ora salienti, ora discendenti a seconda dell’inclinazione dei minerali”.

Nel 1807 entrò in funzione, su iniziativa dei fratelli Simoncini di Cedegolo (Domenico, Giovanni, Tommaso, Luigi e Girolamo) e di Pietro Franzoni di Edolo (ma originario di Iseo), il forno fusorio posto in contrata dell’Alione, località posta più a nord di Demo, destinato in breve a fondere il ferro che “trovansi abbondante nei monti vicini”. La struttura del forno venne realizzata da mastro Martino Faustinelli Martinei di Pezzo e “riuscì bella e lucrosa questa fabbrica colle vene e reglale [fornaci di prima torrefazione del minerale] ottime che lo servono”.

L’organizzazione del forno era assai articolata e responsabile di tutta la produzione era la figura del Maestro nominato direttamente dalla proprietà. Egli doveva sovraintendere i lavoranti ed aveva il potere di assumere o di licenziare. Suo assistente era il Desente. La contabilità era affidata al Ricevitore del Forno.

Solitamente i lavori venivano distribuiti secondo le singole competenze: Manestradori addetti alla miscela tra minerale e carbone, Braschini che avevano il compito di bucare la “bocca del forno” e di avviare la colata,

Pestaloppe che frantumavano le scorie al fine di recuperare il minerale da rifondere, Lavoranti ovvero uomini di fatica e Zonta operai impegnati in varie mansioni. Affiancava queste maestranze una nutrita schiera d’artigiani: fabbri, falegnami, muratori e manovali.

Nel 1811 viene notificato al Dipartimento del Serio che l’attività fusoria è “esercitata la maggior parte dell’anno ritraendo la quantità annuale ad un dippresso di rubbi 32 mila ferro greggio che sulla fabbrica stessa si riduce quasi tutto in getti per serviggio del governo”.

La gestione del forno, da parte della società Simoncini-Franzoni, continuò fino al 1837 per poi passare nel 1842 ad Andrea Gregorini di Vezza d’Oglio che proseguì con la lavorazione di “ferracci” e ghisa per la fabbricazione di cannoni destinati al governo austriaco e successivamente al Regno d’Italia.

Verso gli anni settanta il forno dell’Allione produceva 40 quintali di ghisa al giorno risultando attivo per nove mesi all’anno.

Dal Repertorio delle miniere del Circondario di Breno emerge che al 1° gennaio 1875 nel Comune di Berzo Demo, in località Zenone, vi era attiva la concessione di una miniera di ferro rilasciata il 18 dicembre 1873 a Simoncini Antonio.

Nel 1902 il forno interruppe la produzione fino al 1916 allorché la proprietà confluì nella Società Anonima Alti Forni, Fonderie, Acciaierie e Ferriere Franchi e Gregorini che, sulla spinta degli eventi bellici della Grande Guerra, avviò la produzione dell’acciaio.

Furono anni d’intensa attività che portarono un incremento della mano d’opera, anche giovanile. Ma con l’ampliamento dei turni di lavoro aumentarono gli infortuni, anche mortali, come nel caso del quattordicenne Giulio Milesi, d’origini bergamasche, che il 7 luglio 1918 morì asfissiato.

Nel 1921 venne collaudata una centrale elettrica destinata alla produzione dell’acciaio.

Due anni dopo la “Franchi-Gregorini” scorporò il ramo elettrico costituendo la Società Idroelettrica dell’Allione.

Negli anni che seguirono, sulla spinta della produzione di energia elettrica, la Società Anonima Elettrografite di Marone cambiò denominazione sociale in Società Anonima Elettrografite di Forno Allione avviando un’intesa fabbricazione di elettrodi presso il cantiere di Forno Allione.

Alla produzione d’acciaio si affiancò quella degli elettrodi, fino al 1930 allorché il comparto acciaieria passò all’Ilva che, dopo circa un anno, cessò definitivamente l’attività fusoria nonostante la visita, nel mese d’agosto, di Vittorio Emanuele III, Re d’Italia. Il forno e le strutture di servizio vennero cedute nel 1948 alla Società Anonima Elettrografite di Forno Allione che nel 1950 deliberò la completa demolizione.

Erano gli anni in cui la ricerca di minerali, lungo il solco del fiume Oglio, aveva riacquistato un rinnovato entusiasmo. Anche il territorio del Comune di Berzo Demo fu interessato da approfondite indagini geo-mineralogiche: nel 1949 il Geom. Giuseppe Vercellotti di Lovere inoltrò richiesta di permesso per effettuare sondaggi finalizzati all’individuazione di piombo e zinco presso la località Baita l’Ors. Dopo 11 anni, nel 1960, lo stesso Vercellotti segnalò che presso la “frazione Forno Allione” vi erano tre filoni mineralizzati di cui solo uno “pur presentando una piccola potenza, pare interessante specialmente per l’alto tenore di piombo”.

In data 10 novembre 1958, con Decreto Ministeriale, veniva concesso il permesso di ricerca di minerali radioattivi alla Società Mineraria Continentale SOMICO (Gruppo Edison); i lavori terminarono nel 1962.

Questi sono gli ultimi atti della storia millenaria di una piccola società di montagna dedita sin dall’antichità alla coltivazione dei minerali e che ebbe come primo scenario un modesto villaggio di minatori abbarbicato tra le aspre rupi gravide di ferro e d’altri metalli.

“A testa china”

di Gian Claudio Sgabussi

“Convenne oltre di ciò alla Valle moltiplicar altre Guardie per rispetto della peste, che portarono con la guerra i Tedeschi nell’Italia; la quale havendo fatto lagrimose stragi nell’anno 1629, in Mantova, Venetia, Bologna, Milano, e in tutta la Lombardia, al principio del 1630 si attaccò a questa misera Patria, dove nello spatio di sette mesi perirono di tal morbo più di quattro mila persone.” Così Padre Gregorio Brunelli (1644-1713) di Canè nell’opera Curiosj trattenimenti continenti raguagli sacri e profani de’ popoli camuni, edita a Venezia nel 1698, riferisce sulla mortifera pestilenza, di manzoniana memoria, che colpì la Valle Camonica. Presso grandi e piccoli villaggi vennero allestiti lazzaretti per ospitare gli appestati, nel tentativo di limitare la diffusione del contagio. La tradizione vuole che anche in questo luogo fossero presenti un centro d’accoglienza, per coloro che afflitti esperimentarono nella carne l’ “humana fragilitas”, ed un’area cimiteriale per quelli rassegnati alla “necessità di morire”: “necesse mori”.

Il pulsare di una vita stentata, tra l’acre odore della morte e il fumo dei roghi accesi per distruggere vesti infette e oggetti intrisi di ricordi e d’intenso vissuto quotidiano, si dipanava serpeggiando tra improvvisate capanne di frasche ed angusti antri rocciosi dai quali, in un tempo lontanissimo, martoriate mani scavarono rocce e minerali.

Non sappiamo quanti furono gli afflitti dal morbo come pure coloro che caddero sotto i dardi dellacruenta cacciatrice. Tuttavia a ricordo di quel flagello venne innalzata, in quel lontano XVII secolo, inizialmente, una piccola cappella dedicata a San Valentino ed il luogo divenne meta di pellegrinaggi a motivo degli eventi miracolosi che la popolazione attribuì all’intercessione dei morti. I “morti miracolosi di San Valentino” divennero così famosi che alla cappella venne aggiunto un piccolo romitorio; e la minuscola struttura si riempì, ben presto, dei più strani ed originali ex voto offerti a ricordo delle grazie ricevute. Il culto dei morti, in particolare delle anime purganti, si incuneò lungo le vallate alpine tra il XVI ed il XVII secolo e ne sono evidenza le numerose fondazioni di cappelle e santelle presso le quali la devozione popolare e le Confraternite innalzarono al cielo richieste di suffragio e preghiere per la salvezza delle anime e la incolumità del corpo.

A Berzo Demo il culto si conservò fino al XX secolo talché, nel 1914, il parroco di Demo, Don Alberto Malisia scrisse in occasione della visita pastorale del vescovo di Brescia Mons. Giacinto Gaggia: “Vi è ancora la cappella dei morti di Demo nella quale si celebra la S. Messa sette o otto volte all’Anno. Questi morti sono miracolosi e moltissimi sono coloro i quali da ogni paese accorrono a domandare grazie.”

Tale era la devozione che alla “Chiesetta dei Morti” venne aggiunta, nel 1930, una nuova costruzione abbellita tre anni dopo dagli affreschi di Giuseppe Casari. Nel 1966 Don Davide Antonioli, parroco di Demo, fece aprire lungo le pareti laterali quattro finestre per meglio illuminare l’interno della chiesetta.

L’intitolazione a San Valentino è riferibile al culto che si venne diffondendo nel bresciano verso questa figura di sacerdote, strettamente legata ai luoghi dei morti, alle gravi malattie ed agli ambienti sotterranei in quanto promosse, nell’antica Roma al tempo delle persecuzioni di Claudio II “Il Gotico” e di Aureliano, la realizzazione di catacombe. Solo nel Medio Evo il Santo divenne patrono degli innamorati.

Ma in questo luogo, ove l’antico dolore si coagulò tra le aspre insenature rocciose, in tempi ancor più lontani la fatica ed il sudore s’impastarono con la terra e con le preziose schegge di minerale.

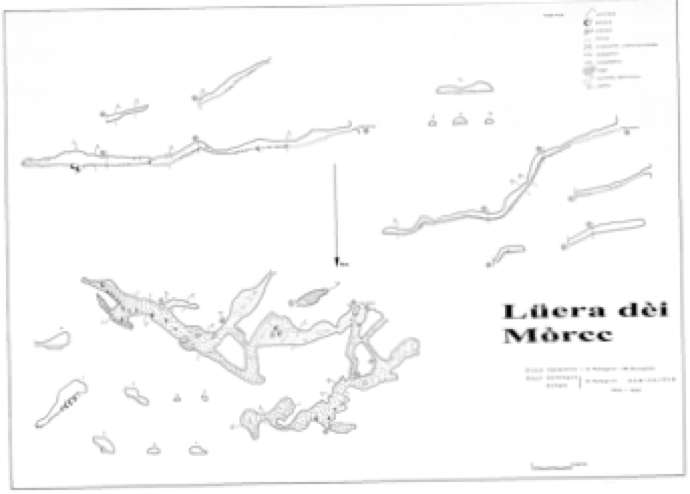

Infatti, a poca distanza dalla chiesettasi apre un’escavazione conosciuta come laLüera dèi mòrcc.

Il toponimo “Lüera” (termine che in dialetto indica un vuoto senza riparo, pericoloso, nel quale si può cadere) appare nell’Estimo della Comunità di Berzo, Demo e Monte, compilato nel 1735 dal Notaio Santo Calufetti di Paisco ma rogante a Berzo Demo, e sta ad indicare una località ove erano presenti due campi di proprietà di Pietro Furli e di Bernardo Bernardi.

La Lüera dèi mòrcc è un’antica miniera, conosciuta anche come la Miniera dei morti, che si sviluppa e s’incunea nel ventre della montagna attraverso due direttrici rispettivamente per circa 80 e 70 m..

L’accesso alle escavazioni sotterranee avviene tramite due imbocchi dei quali uno risulta assai disagevole. Al di là dell’entrata il silenzio ed il buio circondano il visitatore che viene accompagnato nella discesa, verso le aree più nascoste della miniera, dai ritmati suoni prodotti dal gocciolamento proveniente dalla volta. La prima direttrice si preannuncia con uno scivolo su detriti, con pendenza media del 40%, e con ai lati cunicoli che sfociano in due finestre che si affacciano su preoccupanti dirupi esterni.

L’attenzione che richiese l’antico transitare proietta nella mente la difficoltà e la miseria di quelli che “in quelle profonde caverne spezzarono i monti, cavando il minerale, et altri che con zerletti un poco alla volta a testa china portando la lume in bocca lo asportarono fuori dalla miniera framischiato buono e cattivo.”

La discesa all’interno della miniera prosegue tra ammassi di scarti d’estrazione e termina in ampie sale.

Il secondo percorso ha inizio in una vasta sala con un cunicolo di ribasso che ospita un piccolo invaso di circa 5 mq.. Proseguendo si incontra una diramazione che si ricollega, dopo poche decine di metri, all’itinerario principale e quindi si interrompe presso un laghetto di circa 8 mq. di superficie.

Lungo questa direttrice si apre una camera denominata Lüera dè le scriture ovvero un ambiente che presenta sulle volte e lungo le pareti, lettere, sigle e date, realizzate nel corso del XX secolo con il fumo delle acetilene e delle torce.

All’interno la temperatura è costante mantenendosi sugli 8°, anche negli antri più nascosti.

Da uno stretto cunicolo si accede ad un’ampia sala ove venne realizzata con il fumo della torcia, sul cornicione di un diverticolo, una piccola croce parzialmente ricoperta di patina di calcite, testimonianza di vetustà del simbolo.

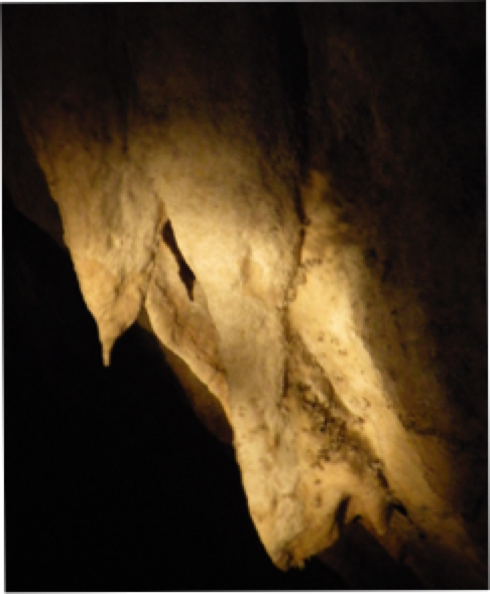

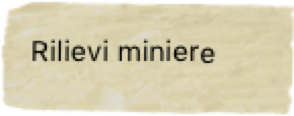

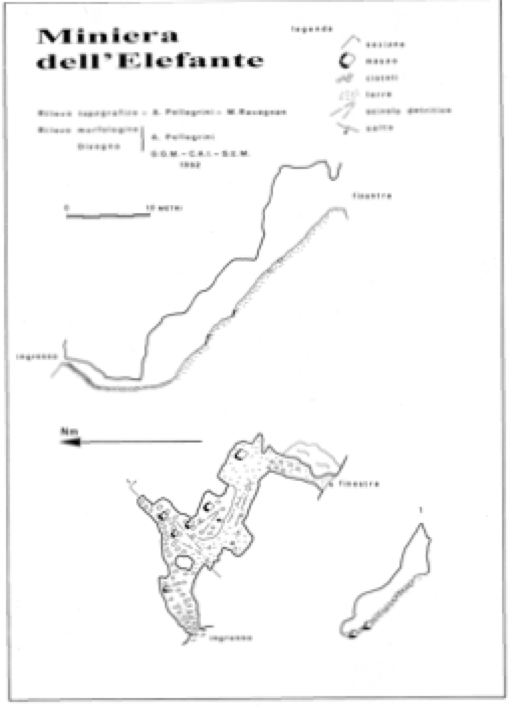

Una seconda area mineraria si estende più a nord comprendendo saggi di scavo e due imponenti coltivazioni: la

Miniera dell’Elefante e la Lüera dè l’àngel o Miniera dell’angelo.

Immersi in bosco di frassini, robinie e castagni, i cantieri sono facilmente raggiungibili tramite agevole sentiero.

La Miniera dell’Elefante è così denominata per la forma che assume l’unica camera nella quale si sviluppò l’estrazione della siderite. Lo scavo si concentrò dall’alto verso il basso, con approfondimento massimo di 30 m., al termine del quale venne realizzata una finestra che si apre nel ripido versante per una larghezza di 2,40 m. ed un’altezza di 3,60 m..

Lasciata la Miniera dell’Elefante si prosegue lungo il sentiero e si raggiunge la Lüera dè l’àngel alla quale si può accedere tramite due ingressi: uno stretto imbocco ed un’ampia apertura che illumina la porzione iniziale del sotterraneo che si distende, per circa 14 m., su scivolo detritico. All’interno, a pochi metri dagli accessi, s’incontra un affioramento roccioso che reca un incavo quadrato di 10 cm. di lato e profondità 15 cm., che doveva ospitare probabilmente la base di una struttura lignea. Accanto venne realizzata una coppella profonda 5 cm. e con diametro di 11 cm..

Vari itinerari vengono a dipanarsi nella zona più interna e, lungo i percorsi, si possono osservare le fasi di scavo con cunicoli che risultano intersecati da lavori più recenti.

Il cantiere termina dopo circa 110 m. nei pressi di un lago che occupa due vaste sale. La più ampia è allagata per una lunghezza massima di 6,38 m. e larghezza di 7,25 m.; negli ultimi anni l’invaso presenta dimensioni più ridotte rispetto al passato e ne sono testimonianza i livelli raggiunti dall’acqua che hanno lasciato chiari indizi sulle pareti dei cunicoli e delle sale oggi visitabili. La seconda escavazione, anch’essa allagata, è la più imponente e presenta la volta a 4,26 m. dal piano di calpestio ed una larghezza di 9,90 m.. Complessivamente la superficie del lago è di circa 100 mq. con una profondità che raggiunge i 7 m. nei pressi di un ribassamento artificiale esplorato, per la prima volta, nel 1989 dai sub del Gruppo Grotte di Milano.

Presso la sponda vi sono numerose stalattiti che, a testimonianza dell’antichità della coltivazione, presentano diametri che vanno dagli 8 ai 13 cm. e risultano sorgere dai pilastri di roccia lasciati dai minatori. Anche nei pressi del lago vi sono chiari indizi riferibili alle varie fasi di scavo che si sono sviluppate partendo da stretti cunicoli fino ai vuoti dei grandi ambienti.

Nella stagione invernale la temperatura interna è di 7° a circa 20 m. dall’imbocco e di 9° presso il lago.

La coltivazione seguì gli strati mineralizzati dal basso verso l’alto; i mineranti giunti nel punto più profondo cambiarono direzione per risalire in superficie, tra gli strati degli scisti, con scavi realizzati partendo dall’interno verso l’esterno.

Nel territorio del Comune di Berzo Demo sono state individuate altre aree con testimonianze di antichi cantieri. In località Pradel, a 810 m.s.l.m. presso l’abitato di Berzo, si apre una galleria percorribile per 210 m.. L’escavazione è denominata Miniera Ramponi in quanto scoperta da Fausto Ramponi che, nel 1992, effettuò la prima esplorazione.

Imbocchi che danno accesso a brevi cunicoli, che sfociano in ristretti vuoti, sono stati segnalati lungo la dorsale occidentale del Poggio la Croce.

Un cantiere è altresì ispezionabile in località Glère, presso Forno Allione. Si compone di un cunicolo lungo 37,60 m. con larghezza variabile tra 1,60 m. e 2,00 m. ed altezza media sui 2,50 m.. La coltivazione termina in un cunicolo, che si diparte dalla parete di sinistra, e in un pozzo attualmente allagato.

Aspetti geologici

di Fabio Alberti

Le mineralizzazioni coltivate nelle miniere situate nei pressi della “Chiesa dei Morti” a Demo sono contenute nelle rocce del basamento cristallino sudalpino appartenenti alla Formazione degli Scisti di Edolo.

In particolare in questa zona le rocce sono rappresentate da micascisti a muscovite passanti a paragneiss muscovitici (miniere dei Morti e dell'Angelo) e ad anfiboliti (a valle della miniera dell'Elefante) (1).

Le mineralizzazioni sono costituite da lenti e tasche di quarzo e siderite accompagnati da calcopirite e, in minore quantità, da pirite e galena (Frizzo P., Omenetto P., 1974). Le lenti sono disposte secondo la scistosità delle rocce, con immersione rivolta verso nord-nord-est ed inclinazione dell'ordine di 35°. La coltivazione ha seguito l'andamento delle mineralizzazioni e le gallerie corrispondono alle lenti ed alle tasche, con sezioni più ampie in corrispondenza delle lenti maggiori e cunicoli in corrispondenza delle tasche minori.

Il quarzo (SiO2 -ossido di silicio) forma il grosso della massa bianco-vitrea della mineralizzazione; localmente si osservano anche dei piccoli cristalli trasparenti con la tipica forma a prisma più o meno allungata, con sezione esagonale ed estremità piramidale. E' un minerale durissimo, con il quale si può incidere facilmente l'acciaio che invece non è in grado di scalfirlo.

La siderite (FeCO3 - carbonato di ferro) è un importante minerale di ferro (ne contiene circa il 48%), semiduro e quindi facilmente rigabile con l'acciaio, ed è presente nei tipici cristalli romboedrici (solido a 6 facce a forma di rombo) di colore da giallo chiaro, quasi bianco, ma qui è più facile vederla completamente coperta da una patina di alterazione terrosa di colore ruggine o giallo.

La calcopirite (CuFeS2 - solfuro di rame e ferro) è uno dei principali minerali di rame ed è presente in masserelle compatte di colore giallo ottone tendente al verde, spesso con patine iridescenti. E' stato il principale minerale sfruttato nelle miniere di Demo già in epoca antica (2).

La pirite (FeS - solfuro di ferro) è un minerale di ferro (ne contiene il 27%) di colore giallo-oro in cristalli di forma cubica oppure pentagonododecaedrica (solido con 12 facce a forma di pentagono) del quale si utilizzano le ceneri per ricavare il ferro, dopo l'arrostimento, attraverso un processo che serve per la produzione di acido solforico.

La galena (PbS - solfuro di piombo) è un minerale di colore grigio piombo, in cristalli cubici, tenero e molto pesante. E' il principale minerale di piombo, ma da esso si può ricavare anche argento, in quantità variabili a seconda del tenore con cui l'argento sostituisce parte del piombo (3).

Il grosso dei minerali è stato asportato con l'attività di coltivazione esercitata in passato e ne sono rimaste solo piccole vene marginali, più facilmente visibili nella zona degli imbocchi.

Spesso sulle pareti e sulla volta delle gallerie si osserva la massa bianca del quarzo percorsa da venette di color ruggine derivanti dall'alterazione della siderite.

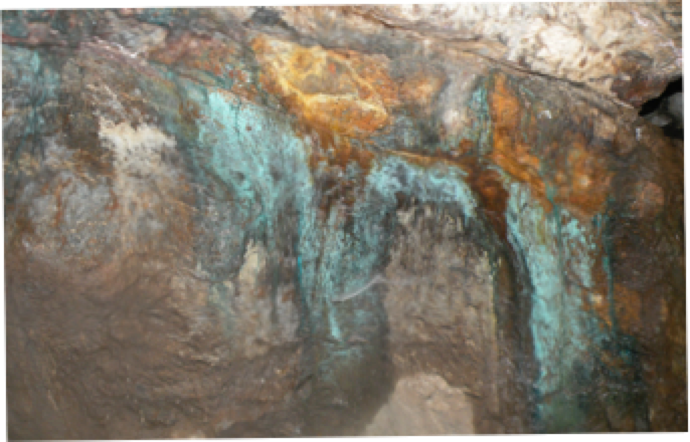

La presenza delle mineralizzazioni è infatti ben evidente nei prodotti derivanti dalla alterazione dei minerali che hanno portato al formarsi di patine e di concrezioni colorate sulla superficie della roccia.

L'alterazione del minerale contenente rame, la calcopirite, ha portato alla formazione di patine colorate di carbonato di rame: di azzurrite azzurra [Cu(OH2) 2CuCO3] o, soprattutto, di malachite verde [Cu(OH2) CuCO3 ]; ma anche patine terrose di colore blu scuro o nero di digenite [Cu9-xS5 ]o di covellina [CuS].

L'alterazione dei minerali contenenti ferro produce invece patine terrose di idrossidi di ferro: limonite di colore giallo [Fe2O3 ∙nH2O] e soprattutto goethite di colore rosso-bruno [FeO(OH)] che spesso ricoprono la siderite.

Si ha inoltre l'azione di dissoluzione operata dall'acqua circolante entro le fratture della roccia, che porta in soluzione il carbonato di calcio della siderite e lo ridepone sulla superficie delle gallerie sotto forma di patine o di concrezioni, anche in forma di cimette di cavolfiore, oppure formando piccole stalattiti e accenni di stalagmiti. Quando il carbonato di calcio è puro si hanno concrezioni di colore bianco, ma la presenza degli altri minerali ha spesso colorato le concrezioni di rosso e marrone (goethite), giallo (limonite), verde (malachite) o azzurro (azzurrite), per cui si possono osservare bellissime combinazioni di colore.

Le mineralizzazioni della zona della “Chiesa dei Morti” si sono originate in seguito all'attività tettonica, probabilmente in età permiana (circa 290-250 milioni di anni fa), che ha portato alla risalita di fluidi e di magma entro le fratture della roccia. I minerali presenti sono tipici dei giacimenti di origine idrotermale, ovvero dello stadio finale del processo di raffreddamento e cristallizzazione di un magma, con temperature inferiori a 400°C e con acqua predominante tra i componenti volatili.

(1) Rocce del basamento cristallino.

Nella zona di Demo affiorano le rocce più antiche della Valle Camonica, che fanno parte del basamento cristallino sudalpino, ovvero della parte inferiore di questa zona del settore meridionale della catena alpina. Si tratta di rocce metamorfiche ovvero rocce che derivano dalla trasformazione (metamorfosi in greco) di rocce preesistenti. Le rocce originarie derivano da sedimenti fini depositatisi sul fondale di un oceano nel periodo precedente al carbonifero (prima di circa 360 milioni di anni fa) e litificati (trasformati in roccia) in una pelite (roccia fine a composizione prevalentemente argillosa - dal greco "pelos" = fango) a causa dal peso degli strati che si accumulavano via via con il tempo. Successivamente alla loro formazione queste rocce sono state interessate dalle deformazioni tettoniche legate ad un processo di convergenza ed alla formazione di un'antica catena montuosa (all'incirca tra 360 e 280 milioni di anni fa): le condizioni di temperatura e soprattutto di pressione alle quali sono state sottoposte ha portato ad una trasformazione delle rocce (metamorfismo) con la formazione di nuovi minerali. Nel dettaglio le rocce che troviamo nella zona delle miniere sono rappresentate da micascisti, paragneiss e anfiboliti che appartengono ad una unità nota in geologia come Formazione degli Scisti di Edolo. I micascisti sono rocce metamorfiche di basso grado a tessitura scistosa, ovvero caratterizzata dalla presenza abbondante di minerali lamellari disposti secondo piani ben definiti che costituiscono anche dei piani di debolezza secondo i quali la roccia tende a rompersi più facilmente, dove i minerali lamellari sono rappresentati da miche. In particolare i micascisti presenti in questa zona sono formati da sottili letti alternate da minerali prismatici, plagioclasio e quarzo, e da minerali lamellari, principalmente mica chiara (muscovite) di colore argenteo, alla quale si accompagna in minore quantità anche della mica scura (biotite) di colore verde scuro/nero; sono presenti anche dei cristalli di granato almandino sotto forma di piccole macchie di colore rosso-marrone.

I micascisti sono presenti soprattutto a monte della zona delle miniere che sono invece impostate entro paragneiss ovvero rocce metamorfiche formatesi a temperatura e pressione un poco più elevate rispetto ai micascisti (sono infatti rocce di medio grado metamorfico) e caratterizzati da una minore quantità di miche per cui i minerali lamellari risultano allineati in modo discontinuo.

Al di sotto delle zona delle miniere, ad esempio subito a valle dell'imbocco della Miniera dell'Elefante, si trovano invece delle anfiboliti, rocce metamorfiche dello stesso grado dei paragneiss, ma caratterizzate da una diversa composizione mineralogica: sono infatti costituite da un'alternanza di letti di plagioclasio e quarzo e letti di anfibolo (un minerale prismatico di colore verde-blu) con poca biotite.

(2) - La produzione del rame a partire dalla calcopirite inizia con un'operazione di arrostimento finalizzata a trasformare i solfuri di rame e ferro in ossidi eliminando lo zolfo sotto forma di anidride solforosa [ 2FeCuS2 + 3O2 = 2CuO + 2FeO + 2SO2 ]. Successivamente si dispone il minerale in un forno per ridurre l'ossido di rame allo stato metallico, aggiungendo dell'ossido di silicio, cioè quarzo, che si lega con l'ossido di ferro a formare un silicato di ferro (fayalite - Fe2SiO4) separando in questo modo il rame dal ferro.

(3) - Per estrarre l'argento dalla galena si procede inizialmente con l'arrostimento del minerale per eliminare lo zolfo e successivamente si fonde il minerale sotto una forte corrente d'aria in modo che l'argento si riduca allo stato metallico mentre il piombo rimane allo stato ossidato (PbO).

Bilbliografia:

Frizzo P., Omenetto P., Le manifestazioni nel basamento cristallino della Val Camonica, Memorie del Museo Tridentino di Scienze Naturali, Anno XXXVII-XXXVIII, 1974-1975, Vol. XX, Fascicolo 2.

Frizzo P., I giacimenti minerari e le miniere della Val Camonica, in: Franzoni O., Sgabussi G.C., Le miniere della Valle Camonica, Breno, 1999, Banca di Valle Camonica.

Biospeleologia

di Fausto Ramponi

Il mondo ipogeo, che sembra poco adatto al proliferare della vita, in realtà ospita una grande quantità di specie viventi: nelle cavità naturali e artificiali difatti nonostante l’elevata umidità, la mancanza di luce e una scarsa disponibilità di nutrienti, vivono migliaia di specie animali.

Gli individui presenti in ambiente sotterraneo li possiamo suddividere in tre grandi gruppi. I troglosseni, individui che non hanno specifica necessità di vivere in caverna, che si potrebbero definire “ospiti occasionali”. I troglofili, più legati all’ambiente ipogeo, anche se non in modo esclusivo, a loro volta distinti in subtroglofili, quando vivono in grotta solo in determinate condizioni o periodi, e eutroglofili, quando vivono preferenzialmente in ambiente sotterraneo, ma che possono vivere anche all’esterno in condizioni simili. L’Ultima categoria di individui sono i troglobi, legati indissolubilmente all’ambiente ipogeo, che non sopravviverebbero nell’ambiente esterno.

Anche l’ecosistema ipogeo delle nostre miniere lo possiamo suddividere in tre zone omogenee, con delle zone di transizione tra loro, a ognuna delle quali è associata una popolazione faunistica caratteristica: la zona dell’ingresso, la zona di penombra e la zona profonda.

Nell’ingresso troviamo soprattutto animali non specificamente legati alle cavità sotterranee, come alcuni uccelli che vi nidificano o altri animali che vi trovano protezione durante periodi avversi. Difatti non è difficile trovare le tracce del passaggio di ghiri, tassi, anfibi, farfalle e altri insetti. Possiamo trovare anche animali che nulla hanno a che fare con l’ambiente ipogeo, ma che vi sono stati trascinati accidentalmente e non sono più riusciti ad emergere all’esterno e si sono adattati alla vita di grotta. Nella zona iniziale possiamo trovare anche popolazioni più specializzate, legate all’ambiente ipogeo e che colonizzano anche le parti più interne. Nel nostro caso per esempio l’ortottero cavernicolo Troglophilus cavicola è presente un po’ ovunque.

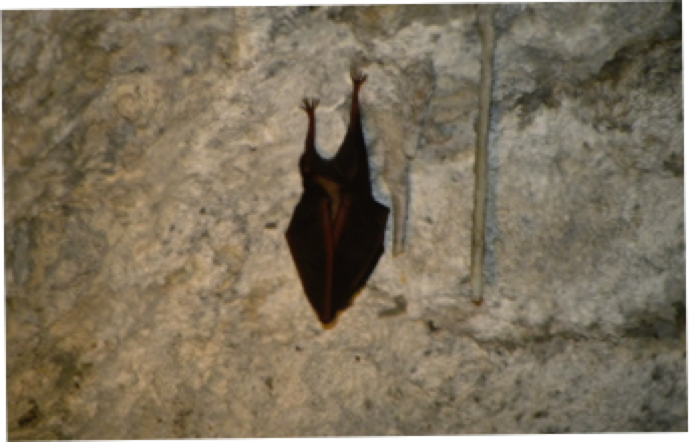

Nella zona mediana troviamo in genere una nutrita popolazione di individui che abitano le pareti e la volta delle cavità, sia stabilmente che saltuariamente. Anche in questa zona la presenza o meno di alcune specie dipende dalle condizione ambientali legate al tipo di cavità, di quota, di umidità. Tra le popolazioni che spesso troviamo in questa zona, una importante presenza è quella dei pipistrelli, che con le loro deiezioni (guano) nutrono molte specie (guanobi). In passato anche le nostre miniere erano abitate da folte colonie di pipistrelli che col passare degli anni si sono assottigliate. Oggi i pipistrelli presenti (Rhinolofus ferrumequinum) si sono ridotti a pochi individui.

Gli animali che non possono ormai vivere al di fuori dell’ambiente ipogeo, vivono nella parte più interna delle cavità, nel buio più profondo, nel terreno e tra i sassi. Sono animali, di piccole dimensioni, che si sono adattati a vivere in condizioni di alta umidità e temperatura costante, che hanno modificato i loro organi in funzione della vita ipogea e la cui vita si svolge tutta in questo ambiente. Nelle nostre miniere è segnalata la presenza di Antisphodrus reissi, di Boldoria (Pseudoboldoria) evasa e Triconiscus sp.